| わが修業時代 5 | |

|

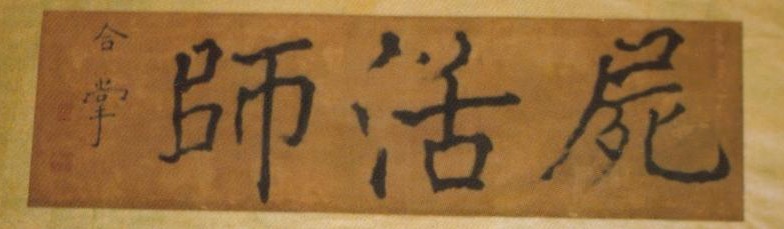

屍は活ける師なり |

|

|

医学は実学であり実習が特に重んじられる。実習室もたくさんあるが共有されることも多い、しかし解剖実習室だけは別格である。解剖実習は解剖実習室で行い、解剖実習室は解剖実習にのみ使われる。学生の時はただそういうものだと思っていたが、ちゃんと法的根拠があったのだ。インターネットでRONの六法全書 on LINEにアクセスして死体解剖保存法のところを見ると、第9条に「死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない」とあり、第10条に「身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする」とある。そして第20条には「死体の解剖を行い、またはその全部若しくは一部を保存するものは、死体の取り扱いにあたっては、特に礼位を失わないように注意しなければならない」と教授から懇々と言われたことが法律に定められていたのである。 学生は1学年120名いたから6名ずつ20の班に分けられる。私の属した班は前回の「四天王寺の追悼法要」の写真に写っていた6人からなり、全員「田*」という姓である。白衣を着、解剖セットと解剖実習の手引きに解剖アトラスを抱えて天井の高い解剖実習室に入ると、ずらっと20個の解剖台が2列に並び、その各々の台の上には白い布で包まれた遺体が置かれている。われわれに割り当てられたのは一番奥の解剖台であり、奥の窓のない壁には「屍は活ける師なり」の額がかけてある。 合掌して白い布を開けるとわが「師」との対面である。解剖実習室に入るとともに感じた冷え冷えとした空気、われわれの鼻を襲った保存液の臭いもその頃には慣れていた。わが「師」と対面しても不思議なほど冷静だった。それでもさすがに遺体に最初のメスを入れるときになんともいえぬ感触には緊張した。遺体といっても独特の弾力はある。血が一筋たらりと流れるということはないけれど、弾力あるものを切り裂く感覚は一瞬人を傷つけているのではないかという錯覚を伴った。 解剖はまず皮膚に割を入れ、真皮を皮下組織からはぐところから始まる。そして皮下組織の線維や脂肪を丁寧にピンセットや指などで取り除きながら動静脈、神経、リンパ管を浮かび上がらせる。さらに筋肉を浮かび上がらせてその筋肉がどの骨のどの部分にくっついているのかを観察していく。こう書けば簡単なようだが慣れないうちはもう大変であった。どの程度の深さにメスを入れるべきか、どの程度皮下組織の厚さがあるかなどがよく分かっていないものだから、慎重に慎重になりすぎてなかなか先に進まなかったり、何気なくメスを入れたら大事な細い神経を切ってしまって絶叫したり、仲間から非難の目でにらまれたりする。 特に細い神経を浮かび上がらせるのは大変で、指の先で脂肪組織などを押しつぶし、その感触で神経でないと確信すると取り除いていく。神経かも分からないと思えば、親指と人差し指ではさみ、糸を撚るようにしながら感触を確かめ、つながり具合を調べる。時には神経でもなんでもないのに大事に大事に糸撚りのような事をしているうちにそれらしい線維のようなものが出来上がり、幻の神経を造ってしまう過ちを1度ならず犯したりした。 こうやって解剖実習を進めていると、そこで感じる悩みはうまく解剖できない技術のつたなさであり、人体の構造を理解するのに必要な膨大な知識量の千分の1も吸収できていないことのもどかしさである。実習開始前にあった、生理的に恐怖感を持つのでないかとか漠然とした不安は一切感じなかった。例えば腋の下あたりを解剖しているとすると、その局所の構造しか目に入らず、遺体全体がどういう状態かなどは全然目に入らなくなる。保存液の臭いはときどき解剖していることを思い出させるが、そして時にはノートに付着してしまうこともあるが気にならなくなった。それよりもうまく神経や血管が浮かび上がり、局所の構造が見えてくると美しいと感じるようになるのだった。「屍は活ける師なり」である。 医者が患者を冷静に見ることができるのは、この局所に限定して分析する技を解剖実習の時から身につけてきたおかげともいえる。しかしこの技だけを頼りにすると「病気を見て病人を見ない医者」になってしまうだろう。「屍は活ける師なり」ともう一度屍になった方のお気持ちに思いを馳せる事が全人的医療に必要なことをその時の私は理解していたのだろうか。 |

|

| 「わが修業時代」 目次へ |